Home page for all concert goers and movie goers

H.V.S通信 vol.32 1999年(平成11年)12月

vol.32-11

home●<>

home●<>みなくちクリスマスコンサート

ステキな音楽と楽しい劇で創る

くるみ割り人形

日時:1999年12月23日(祝)

午後2時開演(午後1時30分開場)

会場:水口文化芸術会館

入場料 一般\1,000 当日\1,500

高校生以下\500当日\800

主催:みなくち

クリスマスコンサート実行委員会

後援:水口町教育委員会

水口町文化協会

チケット:碧水ホール、水口文芸会館、水口町教育委員会、平和堂水口店2Fくらしのサービスセンター、水口中央公民館

お問い合わせ:0748-62-6418(田畑)

vol.32-12

home●<>

home●<>ニューイヤーコンサート

水口で聴

第14回

京都チェンバーオーケストラ

定期演奏会

日 時 2000年1月28日金曜日

午後6時30分開場 午後7時開演

会 場 水口町立碧水ホール

tel.0748-63-2006

入場料 前売¥2,500 (高校生以下¥1,500)

当日¥3,000 (高校生以下¥2,000)

後 援 水口町・水口町教育委員会

主 催 水口で京都チェンバーオーケストラを聴く会

(代表田代tel.0748-62-2855)

vol.32-13

home●<>

home●<>スペシャル・サンクス

(1999.11.19 碧水ホール「ブルガリアンボイスコンサート」プログラムから)

秋です。店先には溢れんばかりの収穫物がならんでいます。私たちはいくらかのお金さえはらえばそのどれでも味わうことができます。そのとき少しだけ、自然のめぐみや、人々の努力、成長するまでの時間、そして、その果実とめぐりあったことの奇遇に思いをめぐらせてください。すると、なんだか空がより広く高く、晴れやかに感じられます。

一つのコンサートがここに存在するまでには沢山の人の努力、人々と出来事の、気の遠くなるような偶然を含んだいくつもの出会い、そして、それらが熟するための時間が必要です。私たちがコンサートに出会うとき、それは大きな木に実を結んだ果実を受け取っているようなものです。

今回のコンサートでは、前日に「交流会」を催すことになりました。ぜひ水口の子供達にこの世界最高峰の歌声を聴かせたい、直にブルガリアからの出演者達と出会わせたいという関係者の思いとご協力から実現したものです。

水口児童合唱団は合唱でブルガリアからの出演者達を歓迎します。この貴重な出会いは、子供達のこころの中に何か大切なものを残してくれるはずです。

また、今回の催しを成功させるため水口国際交流協会のご協力もいただいています。

皆さんとこの貴重な時間を共に出来ることを大変しあわせに思います。

ビゼロビ・シスターズを始め関係者の皆様の益々のご活躍をお祈り申し上げますとともに、 この小さなホールでのコンサートに注目してくださった聴衆の皆様にお礼申しあげます。

ありがとうございます。

(中村道男/碧水ホール館長)

写真はコンサート前日に碧水ホールロビーで開かれた「交流会」

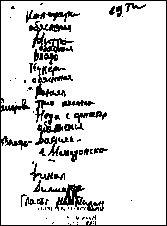

●舞台袖に残されていたメモ、右上の日付が水口公演のためのものであることを示している。

●舞台袖に残されていたメモ、右上の日付が水口公演のためのものであることを示している。vol.32-21

home●<>

home●<>●『ビートニク』(1999/チャック・ワーマン監督)

1989年から隔年で開催されている山形国際ドキュメンタリー映画祭へ、初めて参加した前回に続いて出かけてきた。今回は最終日の閉会式も過ごせるので、審査結果発表の瞬間にも立ち合えるのだが、短い滞在だから温泉は早々にあきらめており、山形へ向かう機内で、全6会場で上映作品数が170数本にもなるチラシとにらめっこして滞在スケジュールを固めていく。山形空港から市内に向かう空港バスは渋滞もなく順調に走ったにもかかわらず、メイン会場の山形市中央公民館に到着したのは、朝10時から始まるインターナショナル・コンペ作品『ビートニク』(1999/チャック・ワーマン監督)の開映10分後だった。急いで入場パスポートを受け取り、その勢いでホールに入ると、2年前に初めて観たときに驚いた、あのドでかいスクリーンが目に飛び込んできた。スクリーン以外は当然真っ暗なので着席もできず、立ったままスクリーンに向かっていると、やがてぎっしりと埋った客席に気付く。

ビート世代の代表的人物、ジャック・ケルアック、アレン・ギンズバーク、ウィリアム・バロウズ、そして彼らに影響を受けたボブ・ディランらが次々と登場するMTVみたいな構成の映画だなあと思っていたが、あとで確認したらこの映画はアメリカ生まれ。エンディング曲が10000マニアックスと、渋い選曲。『ビートニク』は、ぜったいどこかの配給会社が買うか、NHKで放映されるか、ビデオ・ソフトで販売されそうだなあと直感。慌ただしい入場は、どうも冷静に映画と向き合えず、ついつい余計な事を考えながらの鑑賞になってしまった。

『ビートニク』終映後、前回の映画祭滞在で堪能したラーメンを求めて街に出る。原將人監督に「やっぱり山形は蕎麦ですよ!」と言われていたので、今回は蕎麦を中心に空腹を充たそうと考えていたのだが、結局滞在期間中の蕎麦屋は3件、ラーメン屋は4件。それにしてもどの蕎麦もラーメンも個性的で、どの店も確実に旨いし安い。その上、行列で待たなければならない事態は一度も起らないし、妙にうっとおしい商売っ気もない。黙々とマイ・ペースで店内は回転している。こうなると、単に選んだ店やメニューが当たりだったというわけでもないだろうと思いたくなるし、文化事業が成功するには、その街に旨い店があるということも条件の一つに加えてみたくなる。

●アモス・ギタイの『エステル』(1986)

フレデリック・ワイズマンの最新作『メイン州ベルファスト』(1999)

てな調子で、朝食にはホテルの近くにあるミスタードーナツでスケジュールを微調整しながらコーヒーをおかわりしつつ溜め食いし、昼夜には山形の麺類を堪能しながら朝から晩まで映画を観まくったのだが、とても全部は紹介しきれないので、観た映画の中からもっとも印象深かった2本だけ紹介します。

まずは審査員としてイスラエルから来日したアモス・ギタイ監督の『エステル』(1986)。これは審査員作品として上映された。1950年生まれでありながら、すでに30本以上もあるギタイ監督作品。日本ではまだその半分も紹介されておらず、自分が観たのは『エステル』でたったの5本目だが、それでもギタイ監督の多様な映画言語に驚かされてしまった。『エステル』は最初、画面の感じがフェリーニやパラジャーノフ、それからストローブ&ユイレっぽいなあと思ったが、そんな比較はすぐに消えて、映画にズブズブはまっていった。山形入りする前に終えていた碧水ホール企画上映の最終日(10月10日)のトリに上映させてもらった、ギタイ監督の一番新しいドキュメンタリー作品『エルサレムの家』でも感じたことだが、ギタイ監督を映画制作に向かわせるのは、イスラエルの複雑な歴史と、その歴史を抱えた現代を物語らずにはいられないからだ思う。それはステレオタイプ化されたイスラエルのイメージを破壊していく厳しい作業でもある。

終映後、ギタイ監督のスピーチと質疑応答があった。『エステル』はギタイ監督初めての劇映画らしい。ヘブライ語が使われているが、実はヘブライ語にも地域によって違いがある(あった?)そうで、現在ではあまり使われない地域の言葉も台詞に使っていたそうだ。そのような映画を、日本語すらあやしくなってきた(この頃は訛りのきつい地域の言葉だけでなく、渋谷系の言葉もうまく聞き取れないんです。)自分は日本語字幕を追いかけ、国際映画祭に付き物の英語字幕をほとんど記号として眺めながら観ていたわけだ。ギタイ監督の映画は映像もすばらしいが、音も強烈に耳に残る。

もう1本はフレデリック・ワイズマンの最新作『メイン州ベルファスト』(1999)。この映画はインターナショナル・コンペ部門で上映された。監督第一作『チチカット・フォーリーズ』(1967)がいきなり上映禁止(アメリカの法廷で猥褻罪もしくは国家保安罪以外の理由で検閲された唯一の映画で、長い間裁判が続けられたが1991年に上映が許可された。)になって以来、ほぼ年に1本のペースで映画を作り続けているワイズマン。唯一『コメディ・フランセーズ〜演じられた愛』(1997)を例外に、一貫してアメリカの組織や施設を題材にしてきたワイズマンが、今度はひとつの小さな町をとらえている。天然資源に恵まれ、かつては商業的にも栄えていながら、今はもっとも貧しい町のひとつとなってしまったベルファスト。缶詰工場などの地場産業の数々。同じところばかり怪我をして、顔を腫らせた子供を病院に連れてきたお母さん。ベッドに横たわりながら、もう長くはないとしゃべる90歳を超えたおばあさん(若いときはカワイかったろうなあ)。議員に要望を訴える人々。裁判所に出頭する人々と機械的に判決を下していく裁判官(これが喜劇的)。多様な性の価値観について語りあう人々。演劇の稽古に励むおじさん。アーサー・ミラーを教える学校の先生。狩猟に出かける猟師。ジャンベ(アフリカの太鼓の一種)のワークショップを楽しむ人々。ドーナツを作り続けるおじさん・・・。とまぁ、この町のあらゆる人々と場所が映画に出てくるのだけど、これがだんだん日本のどこかの町みたいに思えてくるから不思議だ。演出無用で繰り広げられるドラマの数々に遭遇した、あっという間の4時間だった。ワイズマンは残念ながら今回は来日していなかった。

●閉会式

さて、最終日の閉会式の様子も少しご報告を。会場の山形市中央公民館はAZというビルの4から7階に入っていて、その下はファッション関係のお店が入っている。ビブレのビルに公民館が入ってるようだ、とたとえればイメージしていただけるだろうか。その筋向かいに「水口好古堂」と書かれた骨董品屋を見つけたので、写真を1枚。

閉会式の場内に入ると、お客さんとゲストでいっぱい。いったい幾つの国から人が集まっているのか検討もつかないが、そんなことはもうどうでもよくなってきて、場内が真っ暗になると映画祭期間中に撮影された写真がスライド映写されて閉会式がスタート。熱気の一週間のメモリアルだ。その日に起こった出来事を翌日には速報するデイリー・ニュースといい(全部英訳付)、きっと観客には知られることのない膨大な人々の連携が手際良く行われているのだろう。そしてそんな仕事がこの映画祭をささえているのだろう。

コンペ部門で大賞に値するロバート&フランシス・フラハティ賞は、ドイツの『不在の心象』が選ばれた。この映画のほぼ同じ上映時刻に別会場で観ていたワイズマンの『メイン州ベルファスト』は次点にあたる最優秀賞だった。受賞作品がつぎつぎと発表されるたびに会場は盛り上がったが、観られなかった映画が多くてまことに残念。賞を決めるコンペ作品以外にも特集があって、故ヨリス・イベンス全作品を上映する大特集に、最後に上映された『ベトナムから遠く離れて』しか足を運べなかったことも心残りだった。山形を発つ直前の町中で、おみやげを両手いっぱいにぶらさげたイベンス夫人に遭遇できたのはラッキーだったけど。短い滞在ながらもしっかりお宝は見つけてきたけど、2年後の2001年にはもうちょっと長居したいな、やっぱり。

(上村秀裕・碧水ホール学芸員)

vol.32-31

home●<>

home●<>水口をオーケストラの響きの聞こえる町に

私たちの住む水口とそれをとりまく地域をもっと素敵な街にしたいと願っています。

また、ここに住む子供達に日頃から音楽や広く芸術一般に気軽に触れる機会をあたえたいと願っています。

テレビやエフ・エム・ラジオ、ビデオやコンパクトディスクを通じてたくさんの音楽が流れてきますが、それらの音楽に私たちが直接触れる機会はまだそう多くありません。

クラシックや現代邦楽などの優れた作品、あるいは一般に音楽は、聴衆の前でその反応を確かめながら演奏されることに大きな意味があります。音楽はオーケストラや演奏者から聴衆へコンサートを通じて直接伝えられる、そういう人間的なやりかたが本来の形です。また、この形は難しいといわれるクラシック音楽などのジャンルをきわめてわかりやすくさせます。

びわ湖ホールの開館で少しは状況が改善されつつありますが、多くのコンサートは東京、大阪など都市部に集中し、県内にたくさん建設された公立のホールではまだまだその機会が少ないのが現状です。我が街の水口文化芸術会館、水口町立碧水ホールも残念ながら同じ事情です。

水口で、コンサートを聴く機会を少しだけ増やすために、私たちに何か出来ることは無いか、そういう思いでこの夏の3つのコンサートと一つのワークショップ「オーケストラとすごす夏休み」の企画をスタートさせました。

●『聴衆』がいないからコンサートが開かれない....から『聴衆』がいない。

みんなの願いが結実して立派なホールは身近にあります。演奏家達は活動の機会を求めています。ではなぜ水口でコンサートが開かれないのでしょう。『聴衆』が得られないからです。音楽という芸術が育っていく上で『聴衆』の存在は重要です。音楽は演奏家と聴衆の両方が作り上げていくものだからです。コンサートがなければ『聴衆』は形成されません。これは特にこの地域が芸術・文化にたいする関心が低いというわけではなく、主として地域の規模の問題なのですが、今、どこかで、この循環を良い方の循環に変えることが出来ればと思います。

●こんな活動を

演奏家達の音楽活動を演奏家達と協力してコンサートを開くことによって応援しましょう。

そのために、演奏をする側も、聴く側も力をあわせていろんな工夫をしましょう。一人のすぐれたアイデアや企画をみんなで助けましょう。みんなのために、一人一人が少しずつ知恵と勇気を出し合いましょう。いわば、これは『手作り』のコンサートです。

うまく行けば、素晴らしいコンサートが実現できるだけでなく、そのコンサートづくりの課程も多くの芸術的な体験を私たちに与えてくれるでしょう。

●この活動を子供達と一緒に

この種の活動が成果をあげるには少し長い年月が必要です。活動の成果を受け取るのは子供達です。また、子供のころからおとうさんおかあさんと一緒にこのような活動を手伝った体験は大切な思い出になるはずです。

●「聴く会」ご案内

この催しを定期的なものにするため「水口で京都チェンバーオーケストラを聴く会」という長い名前の会を結成しています。ボランティア、会員、寄付、勝手に応援. . . 、そして、なによりもチケットを買って『聴衆』となって楽しんでいただくこと、「水口をオーケストラの響きが聞こえる町に」するためあたなたのご協力をお願いします。(『聴く会』趣意書より抜粋)

(投稿 田代圭介・水口で京都チェンバーオーケストラを聴く会代表)

vol.32-41

home●<>

home●<>あみの試写会日記

その2 猫のいる生活 1999.12

うちのアパートに、ふとしたきっかけで知り合った猫保護団体のボランティアの人にもらった猫2匹が来て1週間。

「・・・・疲れた」

特に夜、仕事から帰って玄関のドアを開ける瞬間のスリルは精神上宜しくない。

「今日は部屋、無事だろうか・・・」暗い部屋の中。床に転がる黒くて長細〜いブツを見つけたのは昨日の夜。コレはう○○?恐れていた事態発生。

「とうとうこの日が来たか」と観念して電気をつけると、それは朝私が剥いて食べたアボガドの皮だった。三角コーナーに入ってたのを取り出しておもちゃにしていたらしい。

「ドドドー!!!」と心労が音をたててせまりくるのはこんな時である。2匹の猫はバタバタしてるか私のヒザでねているか、そうでなければ腹が減ったとニャ−ニャ−鳴くか。二日目にして携帯の充電のコードを噛みちぎられ、三日目にして刺繍をほどこしてある私のお気に入りワンピースによじ登る姿を目撃、そしてアボガド・・・。 「ねこのいる生活」で私が得るはずだったのは安らぎ、のはずだった。全くもって逆。甘かった。

しかし、見当はずれがもうひとつ。

「ねこのいる生活」=部屋が汚くなる、ってこと。こちらも逆。アボガド事件から、三角コーナーの生ゴミはすぐに処理、今まで何気なくそのへんに置いておいたものも危ないのでしっかり片づけるようになり・・・という具合ではからずも前より私の部屋はきれいになった。なんだか最近、いろいろと解ったような気でいたのだけれど、やっぱり何事も想像と期待だけじゃダメナノヨネ。経験こそ勉強だ。

はあ。。。

ということで試写会情報。ここ最近いった試写会はおもしろい作品が目白押しでした!

「地雷を踏んだらサヨウナラ」

ロバート・キャパや沢田教一に憧れてカンボジア内戦に戦場カメラマンとして身を投じ、26歳の若さで殉職した実在の人物一ノ瀬泰三を同名手記を映画化。泰三役は浅野忠信が演じる。観賞後、昔、ニュースで観た、台風による崖崩れを取材中、自らもその中に飲み込まれてしまったというカメラマンの最後の映像を思い出した。刺激的な映像に慣れつつある私たちに、その写真または映像の対面にはシャッターを切る「人」がいるということを気づかせてくれた。同意に私の心に響いたのは、泰三さんの享年。私と同じ、26歳でこの人が「死と引き換えにしても惜しくない位の生」を掴んでいたという驚きと嫉妬。そしてそれを経てから心に芽生えた力強い何か。

「シュリ」

観る前に「アクションがすごい!」なんてプレスシートに書いてあったので正直気が進まなかったのだけど、観終わった後「あー映画を観たぞ!」といい意味で満腹になった作品。

もちろん「アクションのすごさ」は嘘じゃなく、「ハリウッド作品を超えた韓国映画」というのも言い過ぎではないと感じた。が、壮絶なバトルシーンや爆破シーンの背景にある「南北の争い」というノンフィクションが、たとえばテロ集団の行動ひとつにしろ、意味をもち、映画的な深みを加えたのだと思う。とはいえ、これは完全によくできたエンターテイメント作品。韓国の7人に1人が観たというこの大作を、まずは先入観を持たず楽しんでご覧あれ!

「海の上のピアニスト」

またやられてしまいました。ジュゼッペ・トルナトーレ監督です。「ニュー・シネマ・パラダイス」の監督だと言えばすぐ解るでしょう。この監督、人間の感動のツボを探すのが上手すぎる。「ニュー・シネマ〜」の最後のシーンも、「やられた!」と思いつつ、涙した人はかなり多いはず。いろんなところに感動のスイッチ・オン!仕掛けが隠されてるので、しっかりその戦術にはまりたい人は、やっぱり手にはハンカチ、お忘れなく。

これから年末、お正月とお休みになる人が多くなりますよね。ビデオもいいけど、やっぱり映画館の雰囲気はいいですよ。「映画なんてビデオで十分」。と解ってる気になっていてもやっぱり経験してみなきゃ、です。ねこを飼うことも然り・・・。

(網本ゆか・HVS在東京)

vol.32-42

home●<>

home●<>プー太郎にめでたくなりました。リストラってやつですかね。ニュースで「完全失業者は・・万人」っていうのをきくとその一人だ。と思うようになりました。不況の波にもまれて漂っています。でも、毎日結構充実して暮らしています。プールいったり、旅行いったり。でも、仕事が趣味ではなかったのですが、ポッカリ何かが欠乏しています。仕事をしていた毎日がずーっと前のことのようです。次やりたいことはまだ、未定です。人生には、何回か節目っていうのがあって私はちょうどその節の折り目くらいにいる気がします。次の展開が見えません。明日の予定もありません。不安もいっぱいですが今は人生漂流中を満喫しています。

(satsuki・HVS)

vol.32-43

home●<>

home●<> 企画展/日常にあるアート#2

企画展/日常にあるアート#2封筒アート展

3/4(土)〜3/18(土)3/6,13休館

1998年12月1日から2000年1月31日までの間に碧水ホールに届いた郵便物の封筒を展示します。

●あなたのお便りが作品です。

1999年9月に開催したFAXペーパー展に引き続き、日常にあるアート第2弾としまして、封筒アート展を開催します。本展はFAXペーパー展と同様、アートを普段着で楽しみ、アートという概念を解放的にするための展覧会です。宛名を書く行為、切手選び、スタンプ、封筒の紙質、封するためのテープ貼りなどなど、封筒も実は様々な表現が集まるキャンバスなのですね。もちろん、既成の封筒ではなく、自分で封筒を作ることだってできるし、紙以外の素材でもOK。またクリスマスカードなど、四季折々の楽しさもあります。

HVS通信32号のインデックスへもどる

HVS通信のホームページへもどる