HVS通信 vol.76

2005年(平成17年)6月

水口の歴史特別講座(徳地行雄)...1

ロビーライブ採用企画講評(上村秀裕)...1

今年の文化庁優秀映画鑑賞会企画...2

そして東京に行く(井上陽平)...2

ロビーライブ、ラインナップ.....2

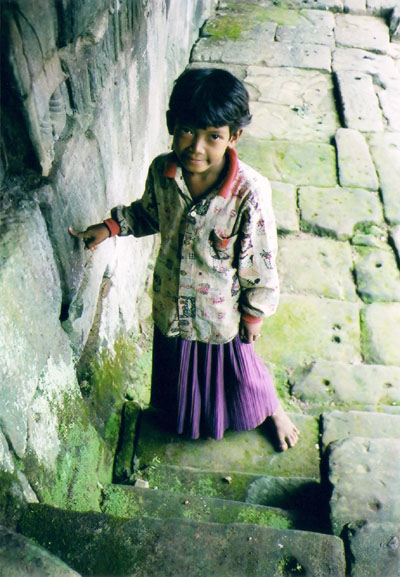

カンボジア・シェムリアップ(上原秀格)....3

碧の森〜もうひとつのガムラン(中村道男)...4

編集・発行

碧水ホールボランティアスタッフ

滋賀県甲賀市水口町水口5671

郵便番号 528-0005

電話 0748-63-2006

ファックス 0748-63-0752

e-mail michio@jungle.or.jp

ホームページ http://www.jungle.or.jp/hvs/

碧水ホールの公式ホームページ

http://www.city.koka.shiga.jp/hekisuihall/

甲賀映画祭

2005年秋。

映画祭開催に興味を持った市民が集まり

「甲賀シネマパーティー」を結成しました。

●実行委員募集中

事務局:碧水ホール info@cinepa.jp

水口の歴史

特別講座の開催!!

主催 水口町郷土史会

演題

近江の歴史と文化の特性・・

とくに甲賀路を中心に

講師 成安造形大学学長木村至宏氏

とき・2005年7月2日(土)

13:30〜15:30

ところ・碧水ホール大ホールにて

受講料・不要

【講師の紹介と講座の概要】

木村学長は県内の歴史を語る第一人者であり、数多い書籍を執筆されている。

大津歴史博物館長等を歴任され、現在成安造形大学の学長として幅広い活躍を続ける。

今回の特別講座では、「近江の歴史と文化の特徴は、端的に言えば、湖・山・道の三要素が挙げられる」として、

○「湖」では、琵琶湖による地名(近淡海・淡海・近江)の由来、縄文遺跡や野洲川(杣川)、南都東大寺等の造営に伴う材木の輸送、湖上交通を説明。

○「山」では、周囲を取り巻く山なみから、山岳仏教の成立、造寺造仏を説明。

○「道」では、西日本と東日本を結ぶ交通の要所。東海道(杣街道)、東山道、北陸道といった日本の幹線道が近江を通る。

「道は文化(情報)の伝播者である。」として、中世・近世の東海道を中心に物語りを展開される。

※以上、内容について十二分に期待されるところ。会場が満席になりますように、会員を始め、一般受講者の方々も大勢の皆さんの受講をお待ちいたします。

(投稿:徳地行雄/水口町郷土史会副会長)

第7期

碧水ホール・ロビーライブハウス化計画

採用企画講評

(この記述は審査段階のものです。その後の計画の進展によりタイトル等が変更されているものがあります。)

今年も過去に例のない、さまざまなタイプの企画が集まりました。音源は、カセットテープが1本もなく、MD、CD-R、CD、ビデオテープ、DVD-Rと多様なフォーマットで寄せられました。

幸い、ロビーライブハウス化計画の企画を公募することが、それぞれに特徴ある活動をされている方々を発見していく契機となっています。その中から、審査して応援企画を選ぶことは楽しく、また苦痛でもあります。

今回は、審査に関わったものそれぞれが、まず「イチオシ」とおもった3つの企画を選びました。全員一致であれば、そのまま決定だったのですが、そうはなりませんでしたので、予め用意しておいた30におよぶ審査項目で点数を付けていきました。得点の高い企画を採用するのではなく、あくまでも、冷静に判断する材料とし、最終的に次の3企画に決定しました。

採用企画

室内楽カフェ 音楽のつくり方

企画:植田浩徳

ヴァイオリン・チェロ・ピアノ

vol.1”夏の宴” vol.2”冬の宴”

企画:藤原利佳

碧水ホール・ゴスペルライブ

企画:杏野央記

「室内楽カフェ 音楽のつくり方」は、「室内楽カフェ」というタイトルにまず興味をそそられました。ライブに向けての練習の過程から観客に見せてしまおうという性質上、日程を決めるのが遅くなるとのことですが、こういうアイデアの実現は、碧水ホール主催企画ではありえません。従来の催し物のつくり方や在り方にはない体験型のライブとなるのでしょうか。これからどのように膨らんでいくのか楽しみです。

一方で、「ヴァイオリン・チェロ・ピアノ vol.1”夏の宴” vol.2”冬の宴”」は、特色のあるタイトルではありません。編成もオーソドックスです。そして、演奏レベルが高い。このようなオーソドックスでクオリティーの高い音楽と、日常的に安価で気軽に出会える機会が、甲賀市で増えていってほしと思います。

「碧水ホール・ゴスペルライブ」は、今の時点では仮称とされているものの、「碧水ホール」の名称をタイトルにもってこられた初めての企画です。また、歌のあるライブの採用は、今期ではゴスペルライブだけとなりました。出演には40名編成のグループが予定されていますが、その歌声が当館ロビーでどんなふうに響き渡るのか。ふだんはマイクを使用されるようですが、生の声でいけるかもしれません。どちらにしても、盛り上がるライブになることを期待しています。

(上村秀裕 碧水ホール係長、学芸員)

碧水ホール・ロビー 音楽を大切に思う気持ちに違いはない

ライブハウス化計画 そういう気持ちを

ラインナップ 碧水ホールは応援します

|

ゴスペルストーム ゴスペルライブ in Koka 7.30(土) 18:30開演 前売 1,200円 当日1,500円 小学生以下無料 |

ヴァイオリン・チェロ・ピアノ vol.1"夏の宴" 8.13(土)15:00開演 ベートーベン ピアノ三重奏曲「幽霊」 他 入場料 前売1,000円 当日1,100円 小学生以下500円 vol.2"冬の宴" 2006.2.5(日)15:00開演 |

MU楽団 「室内楽カフェ、音楽の作りかた」 第1回 8.7(日)14:00開演 入場料 各回1500円(前売当日共) 中学生以下無料 サンサーンス/白鳥、ドビュッシー/チェロソナタ、萩森英明/新作、他 第2回 2006.3.4(土)14:00 フォーレ/チェロソナタ第1番、諸井誠/オルドゥル、清水慶彦/新作、他 第3回2006.4.29(土・祝)14:00 ベートーヴェン:チェロソナタ3番、森崇博/新作、他 |

原稿をお寄せください。自分の活動やイベントの紹介も可。

原稿をお寄せください。自分の活動やイベントの紹介も可。